跨維綠能材料學程

學程目標

整合以教學、研究及產學為導向之跨維綠能材料學程研究課程,將以前瞻性材料之能源運用、鋰電池研究教學為主。期望培育具國際觀、國際鏈結與移動力以及最新綠能材料技術知識的高階研發人才。

學程特色

跨維綠能材料學分學程為一整合以教學、研究及產學為導向之能源領域相關材料學程,以前瞻性材料之能源運用為主,包含綠色材料應用在二次電池、太陽能電池以及燃料電池等領域;學程也規劃計算材料設計課程,導入新興的材料研究方法,拓展學習視野。並且規劃系統整合與設計領域之課程,使學生修習本學分學程後對於材料在能源產業的應用,可以有垂直整合的概念,從材料設計、材料製作、元件裝配、到產品製作皆有一定的了解與動手的能力。最終期望培育具國際觀、國際鏈結與移動力以及最新綠能材料技術知識的高階研發人才。

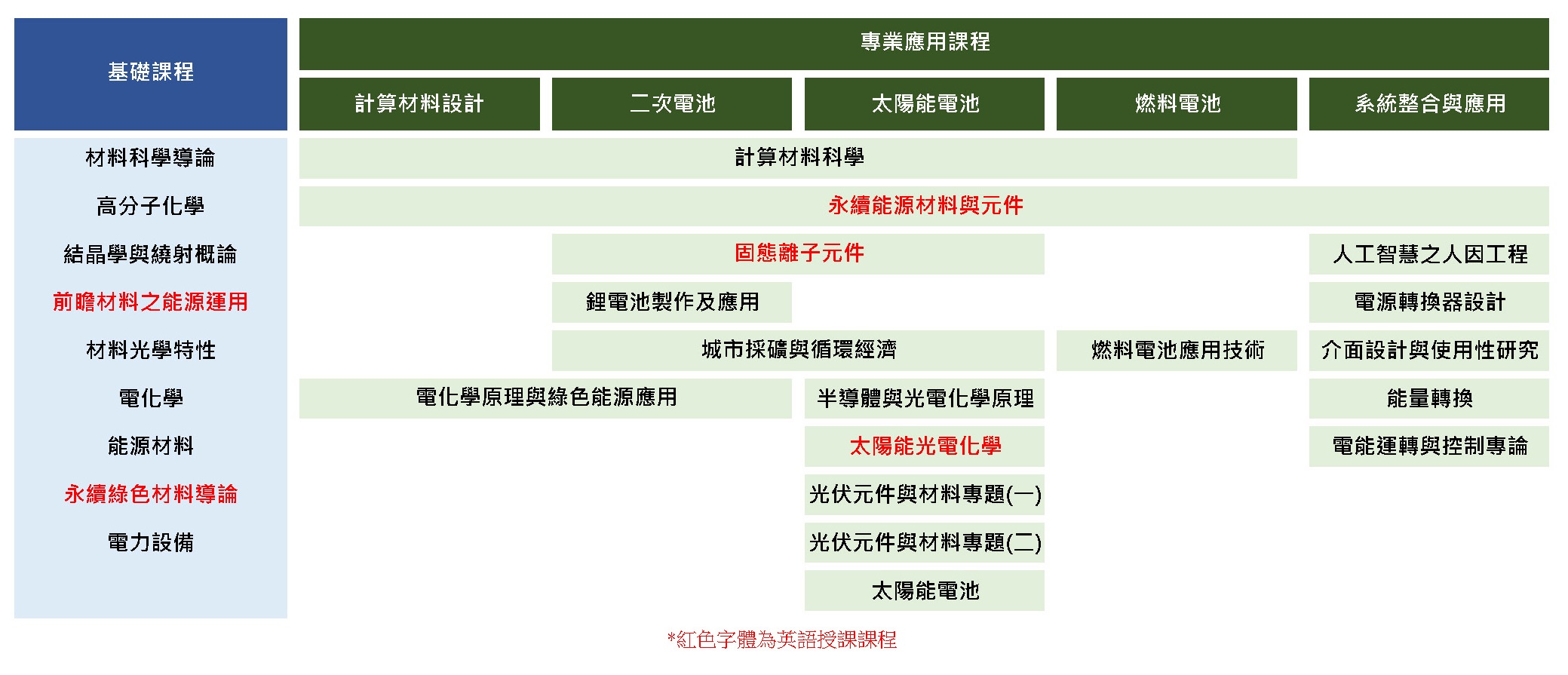

課程規劃

本學分學程目前計有材料系(所)、化工系(所)、電機系、光電所以及設計學院工設系所開設課程。分為基礎課程與應用課程兩種。基礎課程著重在基礎的材料科學學理以及基礎的能源元件學理。應用課程著重在專門的應用元件為主,並依中心之五大核心技術,搭配七大應用主軸做規劃。

課程地圖

學程科目

相關連結: